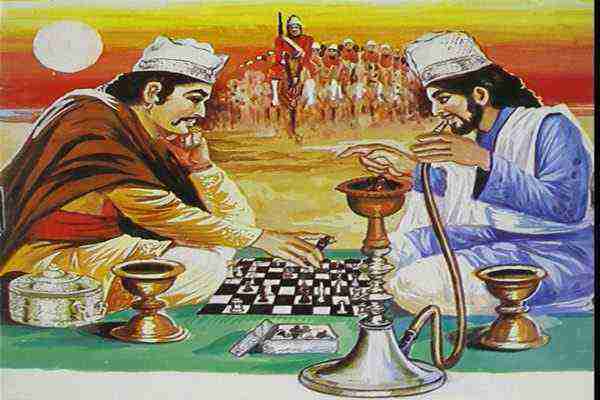

शतरंज की बाज़ी हिंदी कहानी, Shatranj Ki Bazi Hindi Kahani, मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज की बाज़ी, Munshi Premchand Ki Kahani Shatranj Ki Bazi, शतरंज की बाज़ी हिंदी स्टोरी, शतरंज की बाज़ी प्रेमचंद, Shatranj Ki Bazi Hindi Story, Shatranj Ki Bazi Munshi Premchand Hindi Story, Shatranj Ki Bazi By Premchand, शतरंज की बाज़ी कहानी, Shatranj Ki Bazi Kahani

मुंशी प्रेमचंद की कहानी शतरंज की बाज़ी, Premchand Ki Kahani Shatranj Ki Bazi

Shatranj Ki Bazi by Premchand- नवाब वाजिद अली शाह का ज़माना था। लखनऊ ऐश-ओ-इशरत के रंग में डूबा हुआ था। छोटे बड़े अमीर-ओ-ग़रीब सब रंग-रलियाँ मना रहे थे, कहीं निशात की महफ़िलें आरास्ता थीं। कोई अफ़यून की पींक के मज़े लेता था ज़िंदगी के हर एक शोबा में रिन्दी व मस्ती का ज़ोर था। उमूर सियासत में, शे’र व सुख़न में, तर्ज़-ए-मुआशरत में, सनअत व हिरफ़त में, तिजारत व तबादला में सभी जगह नफ़्स-परस्ती की दुहाई थी। अराकीन सल्तनत से मय ख़ोरी के ग़ुलाम हो रहे थे। शुअरा बोसा-ओ-कनार में मस्त, अह्ल-ए-हिर्फ़ा कलाबत्तू और चिकन बनाने में, अह्ल-ए-सैफ़ तीतर बाज़ी में, अह्ल-ए-रोज़गार सुर्मा-ओ-मिस्सी, इतर-ओ-तेल की ख़रीद-ओ-फ़रोख़्त का दिलदादा, ग़रज़ सारा मुल़्क नफ़्स-परवरी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सबकी आँखों में साग़र व जाम का नशा छाया हुआ था, दुनिया में क्या हो रहा है। इल्म व हिकमत के किन किन ईजादों में मसरूफ़ है। बह्र-व-बर पर मग़रिबी अक़्वाम किस तर हावी होती जाती हैं। उसकी किसी को ख़बर न थी। बटेर लड़ रहे हैं तीतरों में पालियां हो रही थीं, कहीं चौसर हो रही है। पौ बारा का शोर मचा हुआ है, कहीं शतरंज के मार्के छिड़े हुए हैं। फ़ौजें ज़ेरो ज़बर हो रही हैं। नवाब का हाल इससे बदतर था। हाँ गत्तों और तालों की ईजाद होती थी। ख़त्त-ए-नफ़्स के लिए नए लटके नए नए नुस्ख़े सोचे जाते थे। यहां तक कि फ़ुक्रा खैरात के पैसे पाते तो रोटियाँ ख़रीदने की बजाय मदक और चण्डू के मज़े लेते थे। रईस ज़ादे हाज़िरी जवाबी और बदला संजी की तालीम हासिल करने के लिए अरबाब-ए-नशात से क़लम-बंद करते थे। फ़िक्र को जौलां, अक़ल को रसा और ज़हन को तेज़ करने के लिए शतरंज कीमिया समझा जाता था। अब भी इस क़ौम के लोग कहीं कहीं मौजूद हैं। जो इस दलील को बड़े शद-ओ-मद से पेश करते हैं। इसलिए अगर मिर्ज़ा सज्जाद अली और मीर रौशन अपनी ज़िंदगी का बेश्तर हिस्सा अक़्ल को तेज़ करने में सर्फ़ किया करते थे। तो किसी ज़ी फ़ह्म को एतिराज़ करने का मौक़ा न था। हाँ जोह्ला उन्हें जो चाहें समझें। दोनों साहिबों के पास मौरूसी जागीरें थीं। फ़िक्र-ए-मआश से आज़ाद थे। आख़िर और करते ही क्या। तुलू-ए-सह्र होते ही दोनों साहिब नाशता करके बिसात पर बैठ जाते। मुहरे बिछा लेते और अक़्ल को तेज़ करना शुरू कर देते थे फिर उन्हें ख़बर न होती थी कि कब दोपहर हुआ कब सह पहर और कब शाम। घर से बार-बार आदमी आकर कहता था खाना तैयार है, यहां से जवाब मिलता था चलो आते हैं। दस्तर-ख़्वान बिछाओ, मगर शतरंज के सामने क़ोर्मे और पुलाव के मज़े भी फीके थे। यहां तक कि बावर्ची मजबूर हो कर खाना कमरे में ही रख जाता था और दोनों दोस्त दोनों काम साथ साथ करके अपनी बारीक नज़री का सुबूत देते थे। कभी कभी खाना रखा ही रह जाता। उस की याद ही न आती थी। मिर्ज़ा सज्जाद अली के मकान में कोई बड़ा बूढ़ा न था, इसलिए उन्ही के दीवानख़ाने में मार्का आराइयां होती थीं। मगर उसके ये मअनी नहीं हैं कि मिर्ज़ा के घर के और लोग इस मशग़ला से ख़ुश थे। हरगिज़ नहीं। महिला के घर के नौकर चाकरों में, मोहरियों मामाओं में बड़ी हासिदाना हर्फ़ गीरियाँ होती रहतीं थीं। बड़ा मनहूस खेल है घर को तबाह करके छोड़ता है। ख़ुदा न करे कि किसी को इसकी चाट पड़े। आदमी न दीन के काम का रहता है, न दुनिया के काम का, बस उसे धोबी का कुत्ता समझो घर का न घाट का, बुरा मर्ज़ है। सितम ये था कि बेगम साहिबा भी आए दिन इस मश्ग़ले के ख़िलाफ़ सदा-ए-एहतिजाज बुलंद करती रहती थीं। हालाँकि उन्हें उसके मौक़े मुश्किल से मिलते। वो सोती ही रहती थीं कि उधर बाज़ी जम जाती थी। रात को सो जाती थीं। तब कहीं मिर्ज़ा जी घर में आते थे। हाँ जोलाहे का गु़स्सा दाढ़ी पर उतारा करती थीं, नौकरों को झिड़कियां दिया करतीं, क्या मियां ने पान मांगे हैं। कह दो आकर ले जाएं। क्या पांव में मेहंदी लगी हुई है। क्या कहा, अभी खाने की फ़ुर्सत नहीं है? खाने ले जाकर सर पर पटक दो। खाएँ या कुत्तों को खिलाएँ यहां उनके इंतिज़ार में कौन बैठा रहेगा, मगर लुत्फ़ ये था कि उन्हें अपने मियां से इतनी शिकायत न थी जितनी मीर साहब से, वो मीर साहब को निखटटू्। बिगाडू, टुकड़े खोर वग़ैरा नामों से याद किया करती थीं। शायद मिर्ज़ा जी भी अपनी बरियत के इज़हार में सारा इल्ज़ाम मीर साहब ही के सर डाल देते थे।

एक दिन बेगम साहिबा के सर में दर्द होने लगा। तो मामा से कहा, जाकर मिर्ज़ा जी का बुला ला।

किसी हकीम के यहां से दवा ला दें। दौड़ जल्दी कर सर फटा जाता है। मामा गई तो मिर्ज़ा जी ने कहा, चल अभी आते हैं। बेगम साहिबा को इतनी ताब कहाँ कि उनके सर में दर्द हो और मियां शतरंज खेलने में मसरूफ़ हों। चेहरा सुर्ख़ हो गया और मामा से कहा, जा कर कह अभी चलिए वर्ना वो ख़ुद हकीम साहब के पास चली जाएँगी। कुछ उनके आँखों देखा रास्ता नहीं है। मिर्ज़ा जी बड़ी दिलचस्प बाज़ी खेल रहे थे। दो ही किश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती थी। बोले, क्या ऐसा दम लबों पर है, ज़रा सब्र नहीं आता। हकीम साहब छू मंतर कर देंगे कि उनके आते ही आते दर्द-ए-सर रफ़ा हो जाएगा।

मीर साहब ने फ़रमाया, अरे जाकर सुन ही आइए ना। औरतें नाज़ुक-मिज़ाज होती ही हैं। मिर्ज़ा जी, हाँ क्यों न चला जाऊं दो किश्तियों में मीर साहब की मात हुई जाती है।

मीर साहब जी इस भरोसे न रहिएगा। वो चाल सोची है कि आपके मुहरे धरे के धरे रह जाएं और मात हो जाएगी। पर जाइये सुन आइये क्यों ख़्वाह-म्ख़्वाह ज़रा सी बात के लिए उनका दिल दुखाइएगा।

मिर्ज़ा जी, जी चाहता है इस बात पर मात करदूं।

मीर साहब, मैं खेलूंगा ही नहीं। आप पहले जाकर सुन आएं।

मिर्ज़ा जी, अरे यार जाना पड़ेगा। हकीम के यहां दर्द वर्द ख़ाक नहीं है, मुझे दिक़ करने का हीला है।

मीर साहब, कुछ भी हो उनकी ख़ातिर करनी ही पड़ेगी।

मिर्ज़ा जी, अच्छा, एक चाल और चल लूं।

मीर साहब, हरगिज़ नहीं। जब तक आप सुन न आएँगे मोहरों का हाथ न लगाऊँगा।

मिर्ज़ा साहब मजबूर हो कर अंदर गए तो बेगम साहिबा ने कराहते हुए कहा, तुम्हें निगोड़ा शतरंज इतना प्यारा है कि चाहे कोई मर भी जाये पर उठने का नाम नहीं, शतरंज है कि मेरी सौतन है। नौज कोई तुम जैसा निर्मोहिया हो।

मिर्ज़ा, क्या करूँ। मीर साहब मानते ही न थे। बड़ी मुश्किलों से गला छुड़ाकर आया हूँ।

बेगम, क्या जैसा ख़ुद निखटटू् हैं वैसे ही दूसरों को समझते हैं। उनके भी तो बाल बच्चे हैं कि सब का सफ़ाया कर दिया।

मिर्ज़ा, बड़े इल्लती आदमी है। जब आकर सर पर सवार हो जाता है तो मजबूर हो कर मुझे भी खेलना ही पड़ता है।

बेगम, धुतकार क्यों नहीं देते कुत्ते की तरह।

मिर्ज़ा, सुब्हान-अल्लाह बराबर के आदमी हैं। उम्र में, रुत्बे में मुझसे दो उंगल ऊंचे मुलाहिज़ा करना ही पड़ता है।

बेगम, तो मैं ही धुतकारे देती हूँ। नाराज़ हो जाएंगे। कौन मेरी रोटियाँ चलाते हैं। रानी रूठेंगी अपना सुहाग लेंगी(मामा से) अब्बासी, शतरंज उठा ला। मीर साहब से कह देना, मियां अब न खेलेंगे। आप तशरीफ़ ले जाएं। अब फिर मुँह न दिखाइएगा।

मिर्ज़ा, हाएं हाएं कहीं ऐसा ग़ज़ब न करना। क्या ज़लील कराओगी। ठहर अब्बासी, कम्बख़्त कहाँ दौड़ी जाती है।

बेगम, जाने क्यों नहीं देते। मेरा जो ख़ून पिए जो रोके, अच्छा उसे रोक लिया। मुझे रोक लो तो जानूं। ये कह कर बेगम साहिबा ख़ुद झल्लाई हुई दीवानख़ाने की तरफ़ चलीं। मिर्ज़ा जी का चेहरा फ़क़ हो गया। हवाईयां उड़ने लगीं। बीवी की मिन्नतें करने लगे। ख़ुदा के लिए तुम्हें शहीद-ए-कर्बला की क़सम। मेरी मय्यत देखे जो उधर क़दम रखे लेकिन बेगम साहिबा ने एक न मानी, दीवानख़ाने के दरवाज़े तक गईं। यकायक नामहरम के रूबरू बे-नक़ाब जाते हुए पैर रुक गए। वहीं से अंदर की तरफ़ झाँका, हुस्न-ए-इत्तिफ़ाक़ से कमरा ख़ाली था। मीर साहब ने हस्ब-ए-ज़रूरत दो-चार मुहरे तब्दील कर दिए थे, उस वक़्त अपनी सफ़ाई जताने के लिए बाहर चबूतरे पर चहलक़दमी कर रहे थे फिर क्या था, बेगम साहिबा को मुँह-माँगी मुराद मिली। अंदर पहुंच कर बाज़ी उलट दी। मुहरे कुछ तख़्त के नीचे फेंके कुछ बाहर तब दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगादी। मीर साहब दरवाज़े पर तो थे ही मुहरे बाहर फेंके जाते देखे। फिर चूड़ियों की झनकार सुनी तो समझ गए बेगम साहिबा बिगड़ गईं। चुपके से घर की राह ली।

मिर्ज़ा ने बेगम साहिबा से कहा, तुमने ग़ज़ब कर दिया।

बेगम, अब मुआ इधर आए तो खड़े खड़े निकाल दूं। घर नहीं चकला समझ लिया है।

इतनी लौ अगर ख़ुदा से हो तो वली हो जाते। आप लोग तो शतरंज खेलें, मैं यहां चूल्हे चक्की में सर खपाऊँ, लौंडी समझ रखा है, जाते हो हकीम साहब के यहां कि अब भी ताम्मुल है।

मिर्ज़ा जी घर से निकले तो हकीम साहब के यहां के बदले मीर साहब के घर पहुंचे तो माज़रत आमेज़ लहजे में ब-दिल पुर दर्द माजरा कह सुनाया।

मीर साहिब हंसकर बोले, इतना तो मैं उसी वक़्त समझ गया था जब दर्द-ए-सर का पैग़ाम मामा लाई थी कि आज आसार अच्छे नहीं हैं। मगर बड़ी गु़स्सावर मालूम होती हैं। उफ़ इतनी तमकनत, आपने उन्हें बहुत सर चढ़ा रखा है। ये मुनासिब नहीं, उन्हें इससे क्या मतलब कि बाहर क्या करते हैं। ख़ानादारी का इन्तिज़ाम करना उनका काम है, मर्दों की बातों में दख़ल देने का उन्हें क्या मजाल। मेरे यहां देखिए, कभी कोई चूँ भी नहीं करता।

मिर्ज़ा, ख़ैर अब ये बताइए अब जमाव कहाँ होगा।

मीर, इसका क्या ग़म है इतना बड़ा घर पड़ा हुआ है बस यहीं जमेगी।

मिर्ज़ा, लेकिन बेगम साहिबा को कैसे मनाऊँगा जब घर पर बैठा रहता था, तब तो इतनी ख़फ़्गी थी। घर से चला आऊँ तो शायद ज़िंदा न छोड़ें।

मीर, अजी बकने दीजिए। दो-चार दिन में ख़ुद बख़ुद सीधी हो जाएंगी। हां आप भी ज़रा तन जाइए।

मीर साहब की बेगम साहिबा किसी वजह से मीर साहब के घर से ग़ायब रहना ही पसंद करती थीं। इसलिए वो उनके मशग़ला-ए-तफ़रीह का मुतलक़ गिला न करती थीं। बल्कि कभी कभी उन्हें जाने में देर हो जाती या कुछ अलकसाते तो सर्वोदय मस्तान या दोहाएनदन के मिस्दाक़ उन्हें आगह कर दिया करती थीं। इन वुजूह से मीर साहब को गुमान हो गया था कि मेरी बेगम साहिबा निहायत ख़लीक़ मुतहम्मिल मिज़ाज और इफ़्फ़त केश हैं। लेकिन जब उनके दीवानख़ाने में बिसात बिछने लगी और मीर साहब की दाइमी मौजूदगी से बेगम साहिबा की आज़ादी में हर्ज पैदा होने लगा तो उन्हें बड़ी तशवीश दामनगीर हुई। दिन के दिन दरवाज़ा झाँकने को तरस जाती थीं। सोचने लगीं क्यूँ कर ये बला सर से टले।

उधर नौकरों में भी ये कानाफूसी होने लगी। अब तक दिन-भर पड़े पड़े ख़र्राटे लेते थे। घर में कोई आए कोई जाये उनसे मतलब था न सरोकार, ब-मुश्किल से दो-चार दफ़ा बाज़ार जाना पड़ता। अब आठों पहर की धौंस हो गई। कभी पान लगाने का हुक्म होता। कभी पानी लाने, कभी बर्फ़ लाने का कभी तंबाकू भरने का। हुक़्का तो किसी दिल जले आशिक़ की तरह हर-दम गर्म रहता था। सब जा कर बेगम साहिबा से कहते हुज़ूर मियां का शतरंज तो हमारे जी का जंजाल हो गया। दिन-भर दौड़ते दौड़ते पैरों में छाले पड़ जाते हैं। ये भी कोई खेल है कि सुब्ह को बैठे तो शाम कर दी। घड़ी दो-घड़ी खेल लिया, चलो छुट्टी हुई और फिर हुज़ूर तो जानती हैं कि कितना मनहूस खेल है जिसे उसकी चाट पड़ जाती है कभी नहीं पनपता। घर पर कोई न कोई आफ़त ज़रूर आती है। यहां तक कि एक के पीछे मुहल्ले तबाह होते देखे गए हैं। मुहल्ले वाले हर-दम हमीं लोगों को टोका करते हैं। शर्म से गड़ जाना पड़ता है। बेगम साहिबा कहतीं मुझे तो ये खेल ख़ुद एक आँख नहीं भाता, पर क्या करूँ मेरा क्या बस है।

मुहल्ले में दो-चार बड़े बूढ़े थे वो तरह तरह की बदगुमानियाँ करने लगे। अब ख़ैरियत नहीं, हमारे रईसों का ये हाल है तो मुल्क का ख़ुदा ही हाफ़िज़ है, ये सल्तनत शतरंज के हाथों तबाह होगी। लक्षण बुरे हैं।

मुल्क में वावेला मचा हुआ था। रिआया दिन दहाड़े लुटती थी पर कोई उसकी फ़र्याद सुनने वाला न था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची चली आती थी और यहां सामान-ए-ऐश के बहम पहुंचाने में सर्फ़ हो जाती थी। भाँड नक़्क़ाल। कत्थक अरबाब-ए-नशात की गर्म-बाज़ारी थी। साकिनों की दुकानों पर अशर्फ़ियां बरसती थीं। रईस ज़ादे एक एक दम की एक एक अशर्फ़ी फेंक देते थे। मसारिफ़ का ये हाल और अंग्रेज़ी कंपनी का क़र्ज़ा रोज़ बरोज़ बढ़ता जाता था, उसकी अदायगी की किसी को फ़िक्र न थी। यहां तक कि सालाना ख़िराज भी अदा न हो सकता था। रेजिडेंट बार-बार ताकीदी ख़ुतूत लिखता। धमकियां देता, मगर यहां लोगों पर नफ़्स-पर्वरी का नशा सवार था, किसी के कान पर जूं न रेंगती थी।

ख़ैर, मीर साहिब के दीवानख़ाने में शतरंज होते कई महीने गुज़र गए, नित-नए नक़्शे हल किए जाते, नए नए क़िले तामीर होते और मिस्मार किए जाते, कभी कभी खेलते खेलते आपस में झड़प हो जाती, तू-तू मैं-मैं की नौबत पहुंच जाती। पर यह शुक्र रन्जियां बहुत जल्द रफ़ा हो जाती थीं। कभी ऐसा भी होता कि मिर्ज़ा जी रूठ कर अपने घर चले जाते, मीर साहब बिसात उठा कर अपने घर में आ बैठते और क़समें खाते कि अब शतरंज के नज़्दीक न जाएंगे मगर सुब्ह होते ही दोनों दोस्त फिर मिल बैठते, नींद सारी बद-मज़गियों को दूर कर देती थी।

एक दिन दोनों अहबाब बैठे शतरंज के दलदल में ग़ोते खा रहे थे कि शाही रिसाले का एक सवार वर्दी पहने असलहा से लैस मीर साहब का नाम पूछता आ पहुंचा, मीर साहब के हवास उड़े। औसान ख़ता हो गए। ख़ुदा जाने क्या बला सर पर आई। घर के दरवाज़े बंद कर लिये और नौकरों से कहा, “घर में नहीं हैं।”

सवार ने कहा, “घर में नहीं हैं तो कहाँ हैं, कहीं छिपे बैठे होंगे।”

ख़िदमतगार, “मैं यह नहीं जानता, घर में से यही जवाब मिला है, क्या काम है।”

सवार, “काम तुझे क्या बताऊं, हुज़ूर में तलबी है। शायद फ़ौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जागीरदार हैं कि मज़ाक़ है।”

ख़िदमतगार, “अच्छा तशरीफ़ ले जाइए, कह दिया जाएगा।”

सवार, “कहने सुनने की बात नहीं। मैं कल फिर आऊँगा और तलाश करके ले जाऊँगा, अपने हमराह हाज़िर करने का हुक्म हुआ है।”

सवार तो चला गया। “मीर साहिब की रूह फ़ना हो गई। काँपते हुए मिर्ज़ा जी से बोले अब क्या होगा।”

मिर्ज़ा, “ बड़ी मुसीबत है कहीं मेरी तलबी भी न हो।”

मीर, “कम्बख़्त कल फिर आने को कह गया है।”

मिर्ज़ा, “क़हर-ए-आसमानी है और क्या कहें सिपाहियों की मांग हो तो बिन मौत मरे। यहां तो जंग का नाम सुनते ही तप चढ़ आती है।”

मीर, “यहां तो आज से दाना-पानी हराम समझिए।”

मिर्ज़ा, “बस यही तदबीर है कि उससे मिलिए ही नहीं दोनों आदमी ग़ायब हो जाएं। सारा शहर छानता फिरे। कल से गोमती पार किसी वीराने में नक़्शा जमे। वहां कैसे ख़बर होगी। हज़रत अपना सामना लेकर लौट जाएंगे।”

मीर, “बस-बस आपको ख़ूब सूझी। वल्लाह कल से गोमती पार की ठहरे।”

उधर बेगम साहिबा सवार से कह रही थीं। “तुमने ख़ूब बहरूप भरा।”

उसने जवाब दिया, “ऐसे गावदियों को तो चुटकियों पर नचाता हूँ। उसकी सारी नक़ल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली। अब देख लेना जो कभी भूल कर भी घर रहे, सुब्ह का गया फिर रात को आएगा।”

उस दिन से दोनों दोस्त मुँह-अँधेरे घर से निकल खड़े होते और बग़ल में एक छोटी सी दरी दबाए, डिब्बे में गिलौरियां भरे गोमती पार एक पुरानी वीरान मस्जिद में जा बैठे जो शायद अह्द-ए-मुग़लिया की यादगार थी। रास्ते में तंबाकू, मदरिया ले लेते और मस्जिद में पहुंच दरी बिछा हुक़का भर कर बिसात पर जा बैठते। फिर उन्हें दीन-दुनिया की फ़िक्र न रहती थी। किश्त-ए-शह पट लिया। इन अलफ़ाज़ के सिवा उनके मुँह से और कोई कलमा न निकलता था। कोई चिल्लाकश भी इतने इस्तिग़राक़ की हालत में न बैठता था। दोपहर को जब भूक मालूम होती तो दोनों हज़रत गलियों में होते हुए किसी नानबाई की दुकान पर खाना खा लेते और चिलम हुक्का पी कर फिर शतरंज बाज़ी। कभी कभी तो उन्हें खाने की सुद्ध न रहती थी।

उधर मुल्क में सियासी पेचीदगियां रोज़ बरोज़ पेचीदा होती जाती थीं। कंपनी की फ़ौजें लखनऊ की तरफ़ बढ़ी चली आती थीं। शहर में हलचल मची हुई थी। लोग अपने अपने बाल बच्चों को लेकर देहातों में भागे जा रहे थे। पर हमारे दोनों शतरंज बाज़ दोस्तों को ग़म व ज़द और ग़म-ए-काला से कोई वास्ता न था। वो घर से चलते तो गलियों में हो जाते। कहीं किसी की निगाह पड़ जाये। मुहल्ले वालों को भी उनकी सूरत न दिखाई देती थी। यहां तक कि अंग्रेज़ी फ़ौजें लखनऊ के क़रीब पहुंच गईं।

एक दिन दोनों अहबाब बैठे बाज़ी खेल रहे थे। मीर साहिब की बाज़ी कुछ कमज़ोर थी। मिर्ज़ा साहब उन्हें किश्त पर किश्त दे रहे थे कि दफ़्अतन कंपनी की फ़ौज सड़क पर से आती हुई दिखाई दी। कंपनी ने लखनऊ पर तसर्रुफ़ करने का फ़ैसला कर लिया था। क़र्ज़ की मिल्लत में सल्तनत हज़म कर लेना चाहती थी। वही महाजनी चाल चली। जिससे आज सारी कमज़ोर कौमें पा-ब- ज़ंजीर हो रही हैं।

मीर साहब अंग्रेज़ी फ़ौजें आ रही हैं।

मिर्ज़ा आने दीजिए, किश्त बचाइए, ये किश्त।

मीर, ज़रा देखना चाहिए। आड़ से देखें कैसे क़वी हैकल जवान हैं, देखकर सीना थर्राता है।

मिर्ज़ा, देख लीजिएगा क्या जल्दी है फिर किश्त।

मीर, तोपख़ाना भी है कोई पाँच हज़ार आदमी होंगे। सुर्ख़ चेहरा जैसे लाल बंदर।

मिर्ज़ा, जनाब हीले न कीजिए। ये किश्त।

मीर, आप भी अजीब आदमी हैं। ख़याल तो कीजिए, शहर का मुहासिरा हो गया तो घर कैसे चलेंगे।

मिर्ज़ा, जब घर चलने का वक़्त आएगा तो देखी जाएगी। ये किश्त और मात।

फ़ौज निकल गई। यारों ने दूसरी बाज़ी बिछा दी। मिर्ज़ा जी बोले आज खाने की कैसी रहेगी।

मीर, आज रोज़ा है क्या, आपको ज़्यादा भूक लगी है।

मिर्ज़ा, जी नहीं। शहर में नामालूम क्या हो रहा होगा।

मीर, शहर में कुछ नहीं हो रहा होगा। लोग खाने से फ़ारिग़ हो कर आराम कर रहे होंगे।

हुज़ूर जान-ए-आलम भी इस्तिराहत फ़रमाते होंगे या शायद साग़र का दौर चल रहा होगा।

अब के दोनों दोस्त खेलने बैठे तो तीन बज गए अब के मिर्ज़ा जी की बाज़ी कमज़ोर थी। इसी असना में फ़ौज की वापसी की आहट मिली। नवाब वाजिद अली शाह माज़ूल कर दिए गए थे और फ़ौज उन्हें गिरफ़्तार किए लिए जाती थी। शहर में कोई हंगामा न हुआ। न किश्त-ए-ख़ून यहां तक कि किसी जाँबाज़ ने एक क़तरा ख़ून भी न बहाया। नवाब घर से इस तरह रुख़्सत हुए जैसे लड़की रोती पीटती ससुराल जाती, बेगमें रोईं। नवाब ज़ादे, मामाएं, मुग़्लानियाँ रोईं और बस सल्तनत का ख़ातमा हो गया, अज़ल से किसी बादशाह की माज़ूली इतनी सुलह आमेज़, इतनी बे-ज़रर न हुई होगी। कम-अज़-कम तारीख़ में इसकी नज़ीर नहीं। ये वो अहिंसा न थी जिस पर मलाइक ख़ुश होते हैं। ये वो पस्त हिम्मती, वो नामर्दी थी जिसपर देवियाँ रोती हैं। लखनऊ का फ़रमां रवा क़ैदी बना चला जाता था और लखनऊ ऐश की नींद में मस्त था। ये सियासी ज़वाल की इंतिहाई हद थी।

मिर्ज़ा ने कहा, “हुज़ूर-ए-आली को ज़ालिमों ने क़ैद कर लिया है।”

मीर, “होगा, आप कोई क़ाज़ी हैं ये लीजिए शह।”

मिर्ज़ा, “हज़रत ज़रा ठहरिये। इस वक़्त बाज़ी की तरफ़ तबीयत नहीं माइल होती।”

“हुज़ूर-ए-आली ख़ून के आँसू रोते जाते होंगे। लखनऊ का चिराग़ आज ग़ुल हो गया।”

मीर, “रोया ही चाहिएं। ये ऐश क़ैद-ए-फिरंग में कहाँ मयस्सर, ये शह।

मिर्ज़ा, किसी के दिन हमेशा बराबर नहीं जाते कितनी सख़्त मुसीबत में है बला-ए-आसमानी।”

मीर, “हाँ है ही। फिर किश्त बस दूसरी किश्त में मात है। बच नहीं सकते।”

मिर्ज़ा, “आप बड़े बेदर्द हैं। वल्लाह ऐसा हादिसा जानकाह देखकर आपको सदमा नहीं होता। हाय हुज़ूर जान-ए-आलम के बाद अब कमाल का कोई क़दर दान न रहा। लखनऊ वीरान हो गया।”

मीर, “पहले अपने बादशाह की जान बचाइए फिर हुज़ूर पुर-नूर का मातम कीजिए। ये किश्त और मात, लाना हाथ।”

नवाब को लिये हुए फ़ौज सामने से निकल गई। उनके जाते ही मिर्ज़ा जी ने नई बाज़ी बिछा दी। हार की चोट बुरी होती है। मीर साहब ने कहा, आइए नवाब साहब की हालत-ए-ज़ार पर एक मर्सिया कह डालें। लेकिन मिर्ज़ा जी की वफ़ादारी और इताअत शिआरी अपनी हार क़े साथ ग़ायब हो गई थी। वो शिकस्त का इंतिक़ाम लेने के लिए बेसब्र हो रहे थे।

शाम हो गई मस्जिद के खन्डर में चमगादड़ों ने अज़ान देना शुरू कर दी, अबाबीलें अपने अपने घोंसलों से चिमट कर नमाज़-ए-मग़रिब अदा करने लगीं। पर दोनों खिलाड़ी बाज़ी पर डटे हुए थे। गोया वो ख़ून के प्यासे सूरमा मौत की बाज़ी खेल रहे हों। मिर्ज़ा मुतवातिर तीन बाज़ियां हार चुके थे अब चौथी बाज़ी का भी रंग अच्छा न था वो बार-बार जीतने का मुस्तक़िल इरादा करके ख़ूब संभल कर तबीयत पुर-ज़ोर दे-दे कर खेलते थे लेकिन एक न एक चाल ऐसी ख़राब पड़ जाती थी कि सारी बाज़ी बिगड़ जाती इधर मीर साहब ग़ज़लें पढ़ते थे। ठुमरियां गाते थे चुटकियां लेते थे। आवाज़ें कसते थे, ज़िला और जुगत में कमाल दिखाते थे ऐसे ख़ुश थे गोया कोई दफ़ीना हाथ आगया है। मिर्ज़ा साहब उनकी ये ख़ुश-फ़हमियाँ सुन सुनकर झुंजलाते थे और बार-बार तेवर चढ़ाकर कहते आप चाल न तब्दील किया कीजिए। ये क्या कि चाल चले और फ़ौरन बदल दी। जो कुछ करना हो एक-बार ख़ूब ग़ौर करके कीजिए। जनाब आप मुहरे पर उंगली क्यों रखे रहते हैं। मुहरे को बेलाग छोड़ दिया कीजिए। जब तक चाल का फ़ैसला न हो जाएगी मुहरे को हाथ न लगाया कीजिए। हज़रत आप एक चाल आध आध घंटे में क्यों चलते हैं। इसकी सनद नहीं जिसकी एक चाल में पाँच मिनट से ज़्यादा लगे। इस की मात समझी जाये। फिर आपने चाल बदली मोहरा वहीं रख दीजिए।

मीर साहिब का फ़र्ज़ीन पिटा जाता था। बोले, “मैंने चाल चली कब थी।”

मिर्ज़ा, “आपकी चाल हो चुकी है, ख़ैरियत इस में है कि मोहरा उसी घर में रख दीजिए।”

मीर, “उस घर में क्यों रखूं? मैंने मुहरे को हाथ से छुवा कब था।”

मिर्ज़ा, “आप क़यामत तक मुहरे को न छूएं तो क्या चाल ही न होगी। फ़र्ज़ीन पिटते देखा तो धांदली करने लगे।”

मीर, “धांदली आप करते हैं। हार जीत तक़दीर से होती है। धांदली करने से कोई नहीं जीतता।”

मिर्ज़ा, “ये बाज़ी आपकी मात होगी।”

मीर, “मेरी मात क्यों होने लगी।”

मिर्ज़ा, “तो आप मोहरा उस घर में रख दीजिए जहां पहले रखा था।”

मीर, “वहां क्यों रखूं, नहीं रखता।”

मिर्ज़ा, “आपको रखना पड़ेगा।”

मीर, “हरगिज़ नहीं।”

मिर्ज़ा, “रखेंगे तो आपके फ़रिश्ते। आपकी हक़ीक़त ही क्या है।”

बात बढ़ गई दोनों अपने टेक के धनी थे। न दबता था न वो तकरार में ला-मुहाला ग़ैर मुताल्लिक़ बातें होने लगती हैं जिनका मंशा ज़लील और ख़फ़ीफ़ करना होता है, मिर्ज़ा जी ने फ़रमाया, “अगर ख़ानदान में किसी ने शतरंज खेला होता तो आप आईन और क़ायदे से वाक़िफ़ होते। वो हमेशा घांस छिला किए। आप क्या खाकर शतरंज खेलिएगा। रियासत शय दीगर है। जागीर मिल जाने से कोई रईस नहीं हो जाता।”

मीर, “घांस आपके अब्बाजान छीलते होंगे। यहां तो शतरंज खेलते पीढ़ियां और पुश्तें गुज़र गईं।”

मिर्ज़ा, “अजी जाइए। नवाब ग़ाज़ीउद्दीन के यहां बावर्चीगिरी करते करते उम्र गुज़र गई। इस तुफ़ैल में जागीर पा गए। आज रईस बनने का शौक़ चढ़ आया है। रईस बनना दिल लगी नहीं है।”

मीर, “क्यों अपने बुज़ुर्गों के मुँह कालिख लगा रहे हो। वही बावर्ची रहे होंगे। हमारे बुज़ुर्ग तो नवाब के दस्तर-ख़्वान पर बैठते थे। हमनिवाला व हम प्याला थे।”

मिर्ज़ा, “बे-हयाओं को शर्म भी नहीं आती।”

मीर, “ज़बान संभालिये। वर्ना बुरा होगा, ऐसी बातें सुनने की आदी नहीं हैं, किसी ने आँख दिखाई और हमने दिया तूला हुआ हाथ। भंडार खुल गए।”

मिर्ज़ा, “आप हमारे हौसले देखेंगे तो सँभल जाइए। तक़दीर आज़माई हो जाएगी इधर या उधर।”

मीर, “हाँ आ जाओ। तुमसे दबता कौन है।”

दोनों दोस्तों ने कमर से तलवारें निकालीं। उन दिनों अदना आला सभी कटार ख़ंजर, क़बज़, शेर पंजा बाँधते थे। दोनों ऐश के बंदे थे। मगर बेग़ैरत न थे। क़वी दिलेरी उनमें अनक़ा थी। मगर ज़ाती दिलेरी कूट कूट कर भरी हुई थी। उनके सियासी जज़्बात फ़ना हो गए थे। बादशाह के लिए सल्तनत के लिए क़ौम के लिए क्यों मरें। क्यूँ-कर अपनी मीठी नींद में ख़लल डालें। मगर इन्फ़िरादी जज़्बात में मुतलक़ ख़ौफ़ न था। बल्कि वो क़ौमी हो गए थे। दोनों पैंतरे बदले लकड़ी और गतका खेले हुए थे। तलवारें चमकीं छपाछप की आवाज़ दोनों ज़ख़्म खोर गिर पड़े। दोनों ने वहीं तड़प-तड़प कर जान देदी। अपने बादशाह के लिए जिनकी आँखों से एक बूँद आँसू की न गिरी। उन्हीं दोनों आदमियों ने शतरंज के वज़ीर के लिए अपनी गर्दनें कटा दीं।

अँधेरा हो गया था। बाज़ी बिछी हुई थी। दोनों बादशाह अपने अपने तख़्त पर रौनक़ अफ़रोज़ थे। उन पर हसरत छाई हुई थी। गोया मक़्तूलीन की मौत का मातम कर रहे थे।

चारों तरफ़ सन्नाटे का आलम था। खन्डर की पोशीदा दीवारें और ख़स्ता-हाल कंगुरे और सर ब सुजूद मीनार उन लाशों को देखते थे और इन्सानी ज़िंदगी की बे-सबाती पर अफ़सोस करते थे। जिसमें संग व खिश्त का सबात भी नहीं।

ये भी पढ़े –